-

水原 祐起 卒後20年目

精神科(児童青年期・発達障害・摂食障害)

クリニックでは京都府南部の児童青年期の方を専門的に診療・支援しています。

また、NPO法人では摂食障害の地域支援活動を行っています。

記事作成日:2025年6月6日

水原 祐起 卒後20年目

精神科(児童青年期・発達障害・摂食障害)

クリニックでは京都府南部の児童青年期の方を専門的に診療・支援しています。

また、NPO法人では摂食障害の地域支援活動を行っています。

女性医師がキャリアを維持しながら子育てに取り組む際、妊娠出産を乗り越え、保活の激戦を制し、ようやくこどもが小学校に入学し、日中は学校と学童保育で過ごしてくれるようになって一安心、と思った矢先に起こりうる侮れない問題が、不登校である。

多くの職場で、こどもが小学校以上に上がった場合、母親は手が空くので働くことができるという前提になっていると思うが、データをみるともはやその前提を鵜呑みにできないことがわかる。さらに不登校の背景にこどものメンタルヘルスに関する問題が潜んでいる場合は、その対処はさらに難しくなる。

本稿では、こどもが不登校となったときの考え方やアクション、さらに背景となりうる精神疾患について解説し、どのような場合に児童精神科を受診することに意味があるかについて述べる。

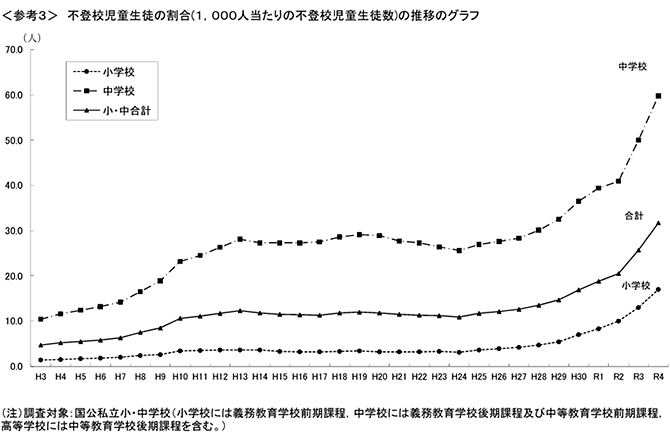

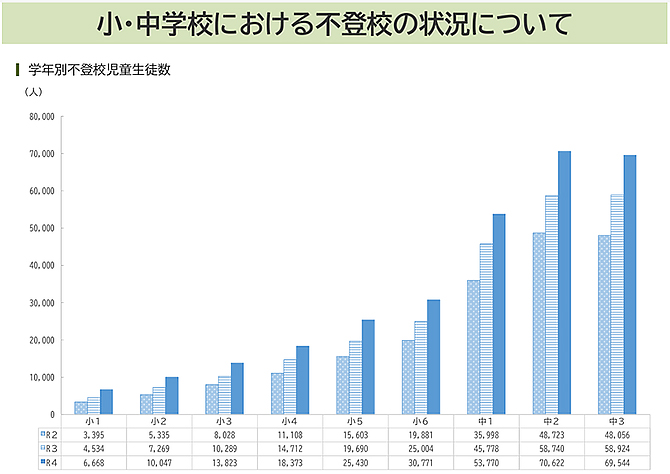

近年、不登校の子どもが増加していることが報告されている。下図(令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果)は小中学生1,000人当たりの不登校児童生徒数の推移のグラフで、ここ数年の増加が著しいのはコロナ禍の影響が考えられるとはいえ、平成12年から平成24年ごろまでは横ばいであったのに、その後はすでに増加傾向であった。令和4年度については、小学校で17.0人、中学校に至っては59.8人と約6%の中学生が不登校になっており、不登校が全く他人事でないことがわかる。

さらに同調査の学年ごとのデータを見ても小学校高学年から不登校は増え始めて中学校でピークとなることがわかる。

ちなみに高校になると、通信制高校なども含めてそれぞれの特性にあった進路を選択することができるため、不登校率は一気に低下する。

中学生であれば、母親が仕事に行っている間に、こどもが一人家で過ごすことも可能であるが、小学校低学年の場合は、一人で家に置いて仕事に出るわけにもいかず、母親のキャリアに影響することは避けられない。そのため、キャリアを維持するためには不登校という「問題」の解決、つまり日中にこどもが一人で学校でなくてもどこかに通ったり、親と離れて過ごすことができるようにしていくことが求められるが、今の日本においてそれは簡単なことではない。

そもそも前提として知っておいていただきたいのは、文部科学省ですら不登校は問題行動ではないという以下のような通知を出しているということである(平成28年9月14日 不登校児童生徒への支援の在り方について)

『不登校とは,多様な要因・背景により,結果として不登校状態になっているということであり,その行為を「問題行動」と判断してはならない。不登校児童生徒が悪いという根強い偏見を払拭し,学校・家庭・社会が不登校児童生徒に寄り添い共感的理解と受容の姿勢を持つことが,児童生徒の自己肯定感を高めるためにも重要であり,周囲の大人との信頼関係を構築していく過程が社会性や人間性の伸長につながり,結果として児童生徒の社会的自立につながることが期待される。』

これについてはその通りであるのだが、ではこの通知を基にして、不登校になったこどもをもつ親がキャリアを維持できるような支援や施策が予算配分が十分に行われているかというとそんなことはなく、結局は親が何とかしなければならないというのが現状である。

こどもが不登校になった場合、それをなんらかの病気が原因ではないかと考えるのは、医師であれば当然の発想である。ただし、不登校全体のうち、本当に医療で対処可能なものは限定的であると考えておいた方がよい。それには様々な事情が関与しているが、まずはどういった流れで鑑別していくべきかをまとめてみる。

不登校児はなんらかの体調不良を訴えることが多い(お腹が痛い、頭が痛い、朝が起きられないなど)。実際になんらかの身体疾患があって、体調が悪く学校に行けないことはありうるため、一度は小児科を受診して身体疾患を除外してもらう必要はある。特に本人も「学校には行きたいのに朝が起きられない」という場合、以下の起立調節障害については鑑別が必要である。

身体疾患でないと確認できれば、不登校の背景にあるなんらかの精神疾患を見極める。

Aについては医学的な鑑別が必要であるのは言うまでもないが、では不登校のうち原因がAであるものの率は非常に少ないと見込まれる。また、起立性調節障害による不登校についても、不登校の要因としてその要素はあるが、実際は心理的要因が別に関わっている場合も多く、起立性調節障害と診断されたからといってB,Cを除外できないことも多い。

Bについては次項で述べる。

Cについてはもちろん、その特定の原因や背景についての解決が求められるわけであり、それを見極めずにいたずらに医療機関を受診しても、こどもとしては「自分の悩みを病気のせいだと扱われた・・・」とネガティブな経験になってしまうこともあり得る。そのため、なんにせよ基本はまず『よく本人の話を、いろんな人が聞いてあげること』であることは間違いない。解決しがたい問題が起こった時の親の心理として「これは病気のせい」と考えたくなってしまう。しかしそれは病気でもなんでもなくて、親と子で一生懸命向き合わないといけない定型的な発達課題であることも少なくない。Cである場合、もちろん精神科医はある程度診立てたり支援したりすることができるが、実際のところはBの対応に追われているため、診察室でゆっくりと寄り添ってCの問題の解決に時間を割いてあげるのが難しいことは、児童精神科医の一人として正直に白状しておかねばならないことである。よって医師ではなく親の立場で見るなら、AからCへ鑑別していくというよりは、まずCではないかと考えて、こどもとしっかり向き合うことをお勧めする。

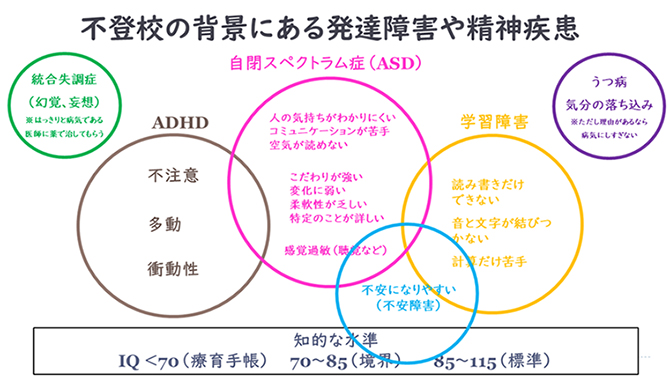

前項のように考えても、やはり何らかの診断が付くような精神疾患が不登校の背景になっていることももちろんある。その場合は専門家に診立ててもらい、その後の方針について助言してもらうことが重要である。下図は不登校に限らず、こどもの発達を診立てる際に筆者が保護者に提示している図表であり、これを基に解説していく。

これについては、学童期以前に見極められることの方が多いため、ここで扱っているような不登校要因になっていることは少ないが、明確と知的障害と診断されるIQ 70未満でなくても、いわゆる「境界知能」とされるIQ 70~85のこどもが学童期に入ってから通常学級での適応が難しくなって不登校となることがある。

不安障害は、過度な不安や恐怖を感じる障害であり、特に学校の集団活動に参加すること自体が大きな不安やストレスとなる。学校での対人関係や学業成績に対する過度な心配から不登校となりうる。

うつ病は、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失が特徴であり、こどもの場合は強い苛立ちを訴える場合もある。ただし大人よりも症状の特異性が低いため児童精神科医でも診断が難しく、筆者としてはこどものうつ病の診断や薬物療法はかなり慎重に行うべきと考えている。

統合失調症は幻覚や妄想を伴う精神疾患であり、好発年齢は思春期後期から青年期であるため、小中学生が発症することは稀ではあるが、やはり一定数の不登校の背景には統合失調症の診断がつくケースがある。うつ病と同様、小児の場合は症状の特異性が低く、また自閉スペクトラム症の特性があるこどもは一見して統合失調症のような妄想的な発言や幻覚様の訴えをすることもあり、こちらも診断は慎重に行う必要がある。ただし診断できた場合は薬物療法が非常に重要となる。

不登校の背景になんらかの精神疾患があった場合、児童精神科への受診することで解決できる部分も多い。各種の薬物療法が奏功することも多く、専門的な知見からの助言が事態を好転させることもある。また、診断が付いたことで様々な福祉サービスへのアクセスが可能となり、学校以外の支援が受けられるようになることで、親子ともども心理的な安定感を得ることができたりする。

しかし主体が精神疾患の問題であったとしても、児童精神科医がすべて解決してくれるわけではなく、実はその子が通常の心の葛藤の問題も合わせて抱えていることは少なくない。むしろ精神疾患の特性があるからこそ、心の葛藤が生じやすいともいえる。

大人と違ってこどもは自らの問題を積極的に解決(あるいは治療)していくべきものととらえることが難しい。不登校であるこどもの多くは困っているわけではない。困っているのは親の方で、本人は不登校でいることよりも学校に行くことの方が困ってしまうから不登校なのである。こどもは成長途上であり、解決には成長するための「時間」が欠かせない場合が多い。そういう時に、早急に「問題を解決」しようとしたり「疾患を治療」しようとしたりするのではなく、周りの大人たちが協力して、親もこどもも無理なく成長するための時間を確保できるよう、体制を整えることが最善の方法であることもある。筆者は京都府南部で精神科クリニックを開設しており、同クリニックのウェブサイトでは上記のようなこどもの精神疾患や不登校の対応についてより詳しく学べるような記事を公開しているので、本稿を読まれてさらに詳しく学びたい方は、ぜひご覧いただければ幸いである。

・みずはらクリニックnote:https://note.com/yukimizuhara/