-

桒原 康通

京都府立医科大学大学院医学研究科 京都府発達行動医学講座 教授

記事作成日:2025年6月6日

桒原 康通

京都府立医科大学大学院医学研究科 京都府発達行動医学講座 教授

私は、市立福知山市民病院や京都府立医科大学附属北部医療センターで、 発達や行動に関する外来(発達・行動外来)に取り組んできました。2014年から2019年にかけて、市立福知山市民病院の発達外来を受診した症例の受診主訴について調査した結果、運動や言葉の遅れなどの発達の遅れを主訴に受診するケースは19.2%にとどまった一方で、集団行動での不適応行動や多動・衝動性、他傷・暴言などの行動上の問題を訴えて受診するケースが80.8%となりました。

つまり、学校や保育園、家庭での様々な気になる行動について、どのように対処し、子育てしていけばいいのか悩み、もしかしたら発達障害かもと考えて受診されるという状況です。

そこで、発達・行動外来では診断をするだけでなく、行動分析学的な視点から子どもの行動を分析し、これらの困った行動への対処を提案し、子育てを一緒に考えるというスタンスで診療を行っています。

今回の内容が少しでも、子育ての悩みを解決する新たな視点になればと思います。

小学校に入学してしばらくして、「授業中立ち歩いて困る」、というようなことを、学校の先生から家庭訪問で聞かされたとします。

どうしたらいいのか困惑されるのではないでしょうか。

まずは、詳細を確かめてみましょう。

先生からは、

「国語や生活の授業中、授業開始から20分くらいして、黒板を写しなさいと指示してしばらくすると、A君は立ち上がって教室の前から廊下へ出てしまい、注意をすると席に戻るというようなことが繰り返されました。また、授業中きょろきょろして話を聞いていないように見えます」

とのこと。

こういった様子を見た先生は、お母さんに、集中する力が弱く衝動的な行動がみられると告げたのです。

悩んだお母さんは、いろいろ調べました。

すると、ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder;注意欠如・多動性)という項目に目が留まりました。

Aは発達障害ではないか?そういえば、保育園でもよく走り回っていたと・・・買い物の時も、走ってどこかへ行ってしまったなあ・・・

先生からも受診をすすめられ、ずいぶん悩みましたが、意を決し病院を受診することにしました。

行政用語として発達障害と呼ばれる群に含まれる障害(disorder)には、ADHDなど神経発達症に分類される診断が含まれます。

神経発達症の診断について、ADHDを例に挙げてみましょう。

近年よく用いられるアメリカ精神医学会のDSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)-5-TRという基準に従えば、

診断することができます。

つまり、一定の行動の集積によって発達障害と診断される可能性があるわけです。

A君は、病院を受診すると、授業中、立ち歩く衝動性の強い子で注意力が散漫だという評価になります。

そういった状態が幼少期から症状が継続しており、様々な評価や検査を行った結果にはなりますが、ADHDだと診断される可能性があります。

では、ADHDと診断されたA君の授業中の立ち歩きに対する対処方法はどうすればいいでしょうか?

対処するためにはこういった行動の原因が知りたいところです。

「ADHDだからでしょ」と言われそうですが、ADHDの子は全員授業中立ち歩くのでしょうか?

全員がそうではありません。

「発達障害の診断」は一定の行動に対してラベルをしたことであり、行動の原因を明らかにしたのではないのです。

「行動」の原因は何か?

この疑問に答えてくれるのは、行動分析学に基づいた理論だと言えるでしょう。

歴史的に「行動」の原理を研究し、行動分析学を確立した人物は、B.F. Skinner博士とされています。

心理学の分野の偉人ですので医学部ではなじみは薄いかもしれません。

人の行動の原因を見つけようとしたとき、その行動の直前にきっかけがあるかもしれないことは理解しやすいと思います。

実際、ある状況がその行動を引き起こす確率をあげたり、刺激になったりすることはあります。

「突然雷が鳴って、泣いた」というような場合です。

しかし、行動の原因はこれだけではありません。

実は、行動した後に、原因が存在する場合があるのです(オペラント行動とよばれます)。

例えば、バスで高齢者の方に席に譲ったら、感謝されて嬉しかったので、満員のバスの中で高齢者を見たら席を譲るようになった。

これは席を譲った結果、本人にとって好ましい状況になったので、その後も繰り返されたと考えられます。

逆に「人を高齢者扱いすんな!」と怒鳴られたら、二度と席を譲らないかもしれません。

つまり、ヒトの行動は行動した結果に原因があり、繰り返す行動は、過去の行動の結果に依存すると考えられているのです。

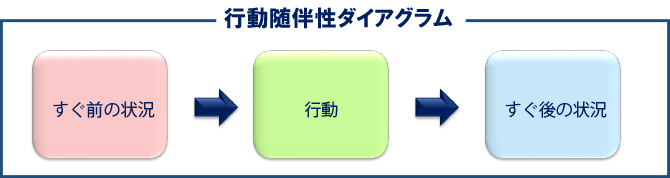

そこで、行動を習慣化させている原因を、行動の前後の状況から分析することによって考えます(図1)。

その中で、行動の前後で変化がみられることが重要です。

さらに、行動には4つの機能が存在するとされています。

獲得できる、逃避できる、感覚が満たされる、注目を得る、の4つのみといわれています。

例を挙げてみましょう。

スーパーのお菓子売り場で、お菓子をねだったが買ってもらえず大泣きして暴れた。

するとお菓子を買ってもらえたとします。

そうすると、大泣きして癇癪を起す行動は子どもにとってメリットのある行動となり強化されます。

おそらく、今後も同じような状況で繰り返す可能性があることは想像できると思います。

この場合の機能は、「ものを獲得する」です。

母の視点で見ると、お菓子売り場で大泣きしている子どもを前に、お菓子を買うという行動をすると、泣き止んだ。

この母の行動は、いやな状況から「逃避」の機能を持ち、母の行動が習慣化される可能性があります。

A君の話に戻ります。

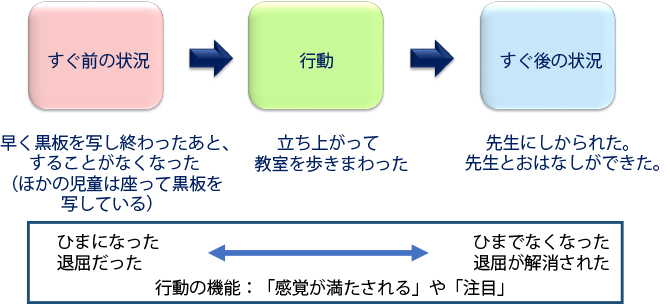

直前の状況をさらによく確認してみると、早く黒板を写し終わったあと、することがなくなったタイミングで「立ち歩く」ことが分かりました。

そして先生から「しかられる」ことを通して、先生の注目を浴びて、さらに先生とお話ができて、手持無沙汰が解消されていました。

このように直前の状況と直後の状況とその変化の状況を収集し関係性をみることで、その行動が繰り返している行動の原理が見えてきます(図2)。

そして、その行動の機能は、「感覚が満たされる」であったり「注目」であったりするわけです。

もちろん、ADHDには有効性があると確認されている薬剤が数種類存在しています。

そういった薬剤治療を開始することも選択肢として考えられますが、A君の場合、行動原理に着目することで、どういった対処方法を提案できるでしょうか?

行動的アプローチの一つに対立行動分化強化という作戦があります。

早く黒板を写したときに「写せた」と声をあげて先生とやり取りさせるように指導し、「立ち歩く」のではない「できたことをアピールする」という行動に置き換えることです。

すなわち、しかりつけて否定するだけではなく、その時どのように行動すればよいのかをうながし、できれば、その頑張りを認めてあげるようにする(簡単に言うと褒める)ことが対処方法の一つになります。

このように、適切な行動の結果、注目や賞賛が得られることで、適切な行動が強化されていくのです。

子どもの目線で言えば、適切な行動を学習したと言えるでしょう。

ただ、目標を達成できず失敗経験が増えるのはよくありません。成功体験を確実に一定の頻度で経験することがコツです。

そこで、目標行動をスモールステップで設定し、エラーレスに達成しながら適切な行動を学習できる環境を設定いただく必要があります。

先生方は、説教を始めることも多いかもしれません。私もよく説教されたタイプです。

指導をすることは大切ですが、叱責や長時間の説教をしても、それが日常的になれば、子どもたちの行動は変わらない可能性があります。

理論的には、説教がもうこりごりでひどい罰になって、行動を変えるということもあり得ますが、あまりお勧めできる方法ではありません。

このように、学校での困りごとを解消するためには、学校での先生の行動や環境へ介入が必要になる場合があり、私たちは頻繁に福知山市内の学校と連携しています。

言うまでもないことですが、ADHDといった特性を理解し、その子に関わる大人たちが合理的に配慮することも必要です。

そういった意味では、特性に対して配慮を得やすいインクルーシブな社会を目指すことが重要だと言えるでしょう。

そのために医療的診断を有効に活用することも重要になってくるのですが、配慮だけでは、大人になって現在のような配慮の得にくいような環境に出たときに困ることになります。

幼少期から、子どもにかかわる大人たちは子どもの行動に着目した対処を学び、子どもたちが適切な行動を学習できるように、育児の作戦を工夫することが大切だと思っています。

子育てでは子どもたちのいろいろな困った行動に遭遇すると思います。

買い物中に走ってどこかへ行ってしまう、注意すればたたきかえす場合もあるでしょう。

そういったとき、「衝動性が高い」や「感情のコントロールができない」という評価になり、衝動性を抑え込むことや感情のコントロールを目標にすることになりがちです。

しかし視点を変えてみて、買い物中適切に行動できること、怒ったときに適切に怒りを表現し対処するのかを学習することを目標にすることが必要です。

「発達障害」というラベルだけでなく、困った行動について適切な行動分析を手掛かりに、適切な作戦を立てるという視点を、子育てに取り入れてみてはどうでしょうか。

言いかえれば、子育てに行き詰ったとき、原因を子どもの中に求めるだけではなく、親が自らの行動やアプローチを見直し、親が成長することで、子どもも成長すると考えてみるといいと考えています。

謝辞:今回の執筆にあたり、市立福知山市民病院 公認心理師 米澤舞菜先生には、有益な助言をいただきました。ここに感謝の意を表します。

今回の内容にご興味を持たれた方は以下の本をお勧めいたします。

杉山 尚子:行動分析学入門 ―ヒトの行動の思いがけない理由 (集英社新書)

奥田健次:子育てのほんとうの原理原則(TAC出版)

Figure Legends:

図1:行動とその直後の状況の変化との関係を分析する際のスキーム。

行動とその直後の状況の変化との関係を行動随伴性と呼ぶ。行動分析学では、行動の直前と直後の変化(行動随伴性)によって、行動の原因を明らかにしようとする。

図2:A君の行動随伴性ダイヤグラム